「野球肩が治らない」

「痛くて投げられない」

野球肩の痛みや悩みを抱えてる人の中には、整形外科で診察してもらい、画像上は問題ないと言われたのにも関わらず治らないと困っているケースも実は多いです。

野球肩の痛みは様々な要因が複雑に絡み合っており、闇雲なストレッチや筋トレでは治らないケースが多いのも事実です。

本記事では、野球肩の痛みが治らない原因から対処法まで、理学療法士がわかりやすく解説します。

目次

野球肩の痛みが治らない原因 6つ

野球肩の痛みが治らない主な原因は、肩に負担のかかる投げ方をしていたり、肩や体幹の柔軟性が低いことが考えられます。

しかし、それ以外にも、肩の障害や外傷が原因となり痛みにつながっているケースもあります。

そもそも、野球肩は、「投球動作によって起こる肩の痛みの総称」です。

そのため、何が原因で肩の痛みが起きているのか、障害や外傷レベルまで掘り下げることが重要です。

肩の痛みを起こす可能性のある病気や怪我で、野球肩と関連のあるものは主に以下の6つです。

- インピンジメント症候群

- 上腕二頭筋長頭腱炎

- 腱板損傷

- 上腕骨骨端線離開

- 腋窩神経障害

- ベネット病変

それぞれ解説していきます。

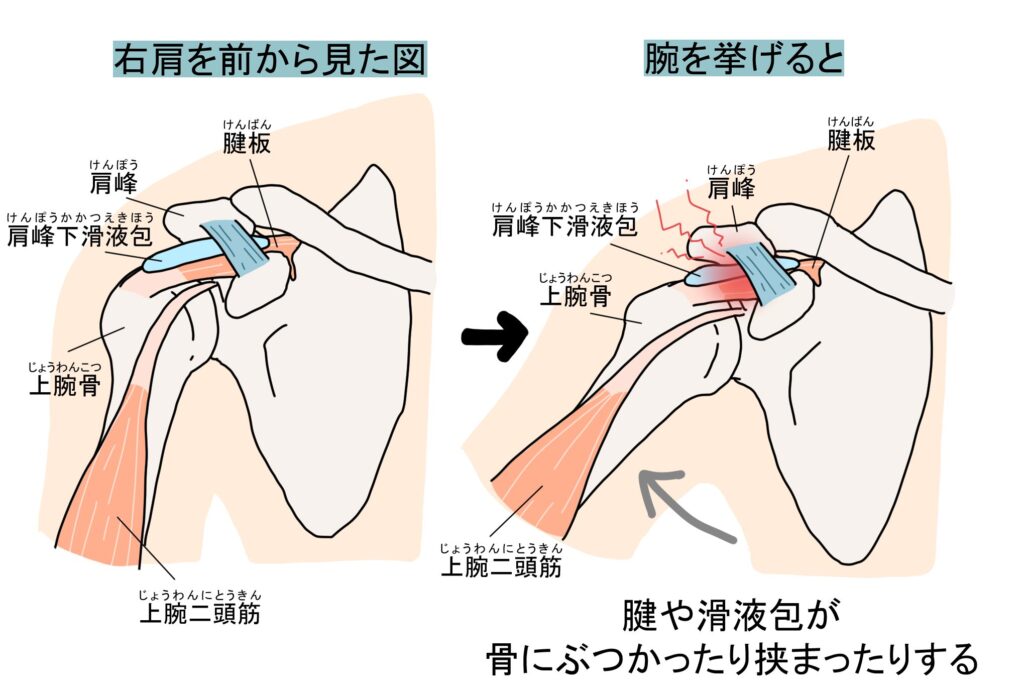

インピンジメント症候群

インピンジメント症候群とは、肩を挙げていく際、ある角度で痛みや引っかかる感じがあることを指します。

特徴としては、その痛みや引っかかりのある角度を越えると症状はなくなるというものです。

多くは60〜120°の間で症状が出現することが多く、投球動作においても一連の動きの中で肩を挙げたり降ろしたりするため、インピンジメント症候群による痛みが出現する可能性があります。

肩は上腕骨頭という球状の骨と肩甲骨の関節窩と呼ばれる2つの骨で構成されています。

痛みが起こる原因として、上腕骨頭が動く際に上手く動かず、周りの腱などを関節窩との間に挟み込んでしまうことが考えられます。

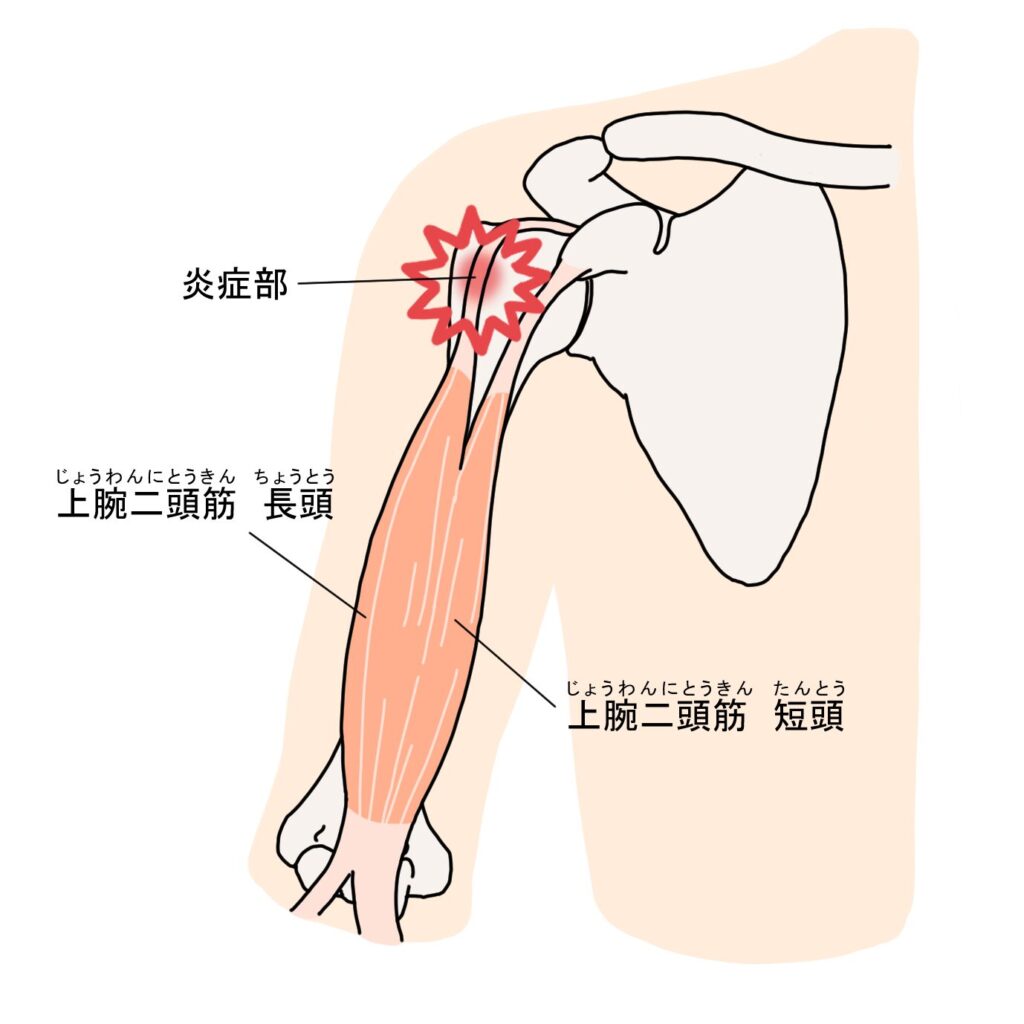

上腕二頭筋長頭腱炎

上腕二頭筋とは、肘を曲げた際にできる力こぶの筋肉です。

この筋肉は肘から肩の前を通って肩甲骨に付いています。

肩の近くまでくると、筋繊維が腱になって肩甲骨に向かっていきますが、この腱は結節間溝と呼ばれる溝を通っています。

投球動作を繰り返す中で、この溝で上腕二頭筋長頭腱が摩擦を起こし、炎症が起こると痛みを引き起こします。

肩の前側、真ん中辺りを押すと痛みがある、肘の曲げ伸ばしでも痛みがあるのが特徴です。

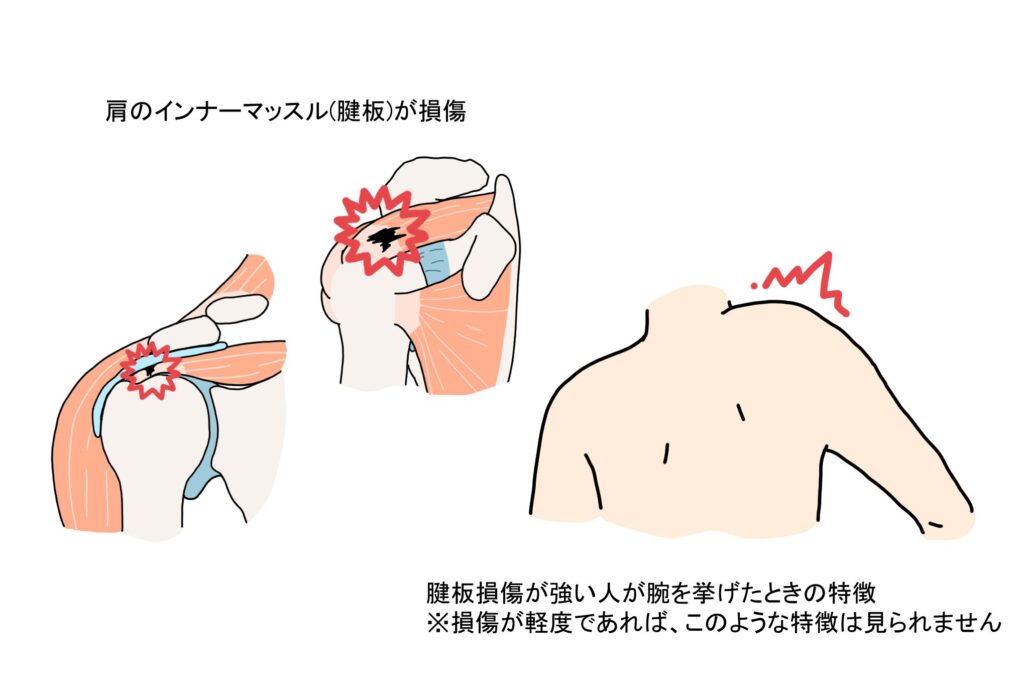

腱板損傷

肩にはいわゆるインナーマッスルと呼ばれる4つの筋肉があります。

- 棘上筋

- 棘下筋

- 小円筋

- 肩甲下筋

これら4つの筋肉を総称して腱板筋群と呼び、これらの内のどれか、あるいは複数の筋肉が損傷することを腱板損傷と呼びます。

原因としては、投球動作を繰り返す中で、腱板と上腕骨頭や関節窩が何度も衝突し、次第に腱板が損傷してしまうことが考えられます。

肩の運動障害・運動痛・夜間痛を訴えますが、夜間痛で睡眠がとれないことが受診する一番の理由す。

運動痛はありますが、多くの患者さんは肩の挙上は可能です。

■参照元:公益社団法人 日本整形外科学会

このように、夜の痛みと肩の運動時の痛みがおもな特徴です。

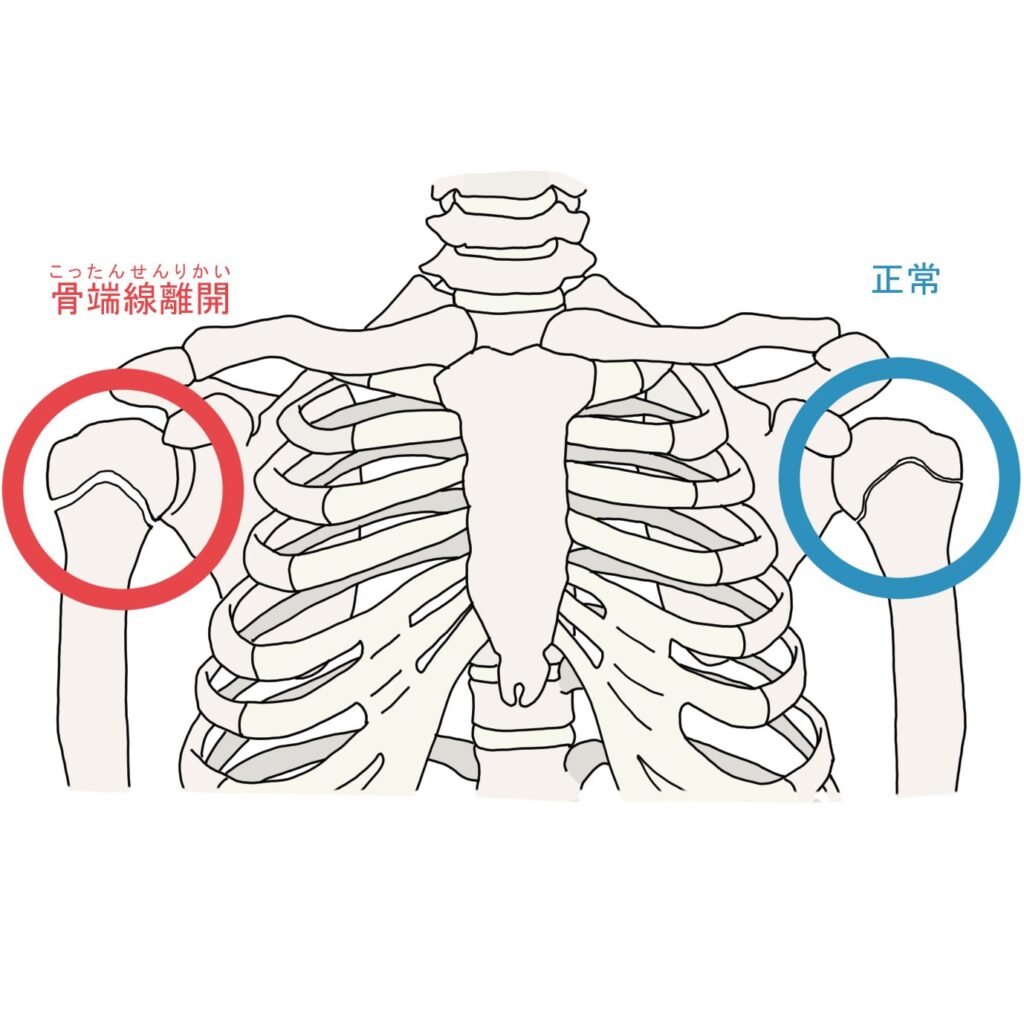

上腕骨骨端線離開

成長期の子どもに多いことから、別名リトルリーグショルダーと呼ばれています。

骨端線とは、成長期特有の軟骨組織で、この部分が骨に置き換わることで、骨が縦に伸びていきます。

骨端性離開とは、通常はくっついている骨端線が繰り返される投球動作によって負担がかかった結果、骨端線が離開してしまうことを指します。

投球動作後に起こる肩の痛み、成長期の子どもである場合は、骨端線離開の可能性がありますので、早めに整形外科を受診することをお勧めします。

腋窩神経障害

腋窩神経は腕の外側の感覚や小円筋や三角筋といった筋肉の働きをしている神経です。

この神経は筋肉や骨で囲まれた四辺形間隙症候群と呼ばれる空間を通っています。

この空間は肩を挙げると狭くなり、腋窩神経は圧迫されやすい位置にあります。

投球動作で繰り返し腕を挙げることで、腋窩神経は圧迫や摩擦などの負担を受け、それによって腋窩神経の支配する領域に痛みが起こる可能性があります。

特徴としては、腕のしびれがある、脇の裏側を押すと痛みということが挙げられます。

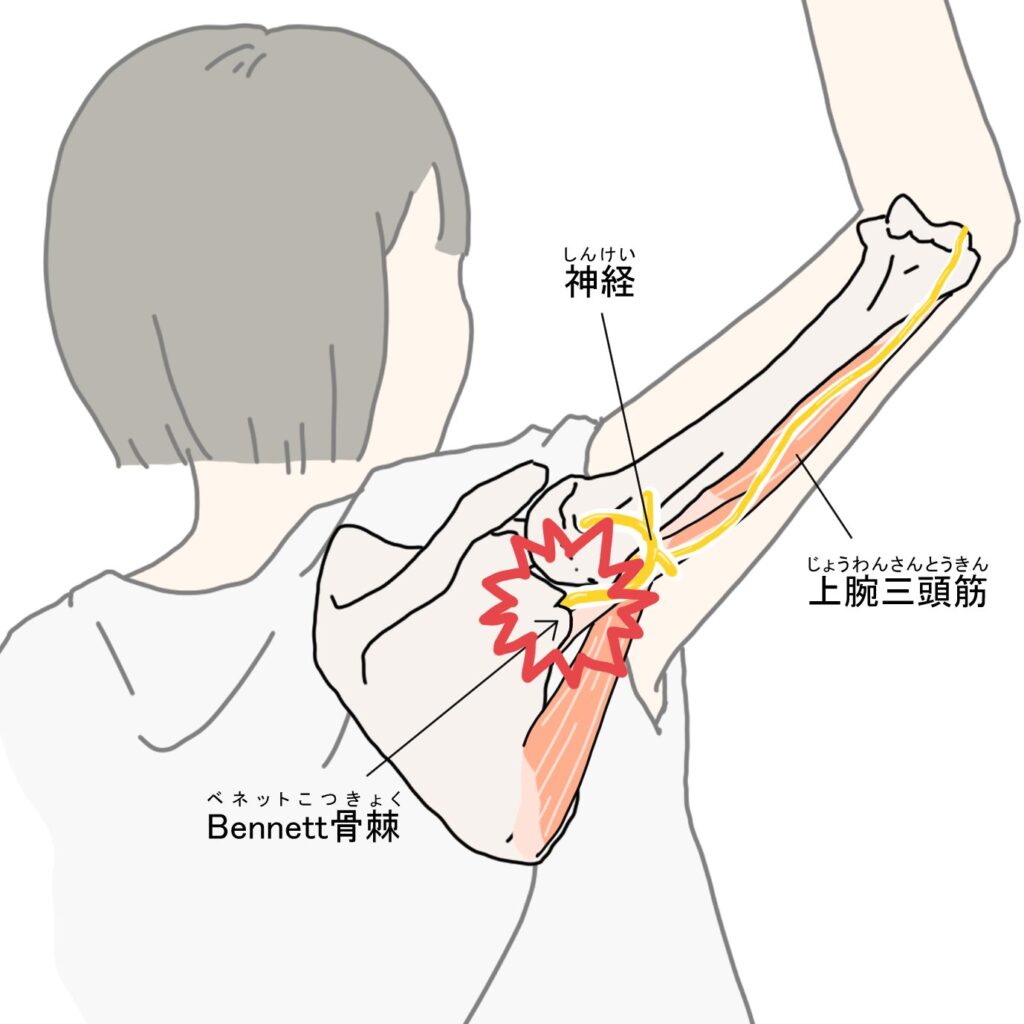

ベネット病変

投球動作のし過ぎによってできる肩甲骨の一部に骨棘と呼ばれる変形が生じることを指します。

これは上腕三頭筋と呼ばれる肘を伸ばす筋肉が付いている部分に起こりやすいです。

投球動作で腕を持ち上げると、上腕三頭筋が伸ばされるので、繰り返し伸ばされることで骨に負担がかかった結果がベネット病変です。

投球動作時の肩後方の痛みや肘の曲げ伸ばしで痛みが出現することが特徴です。

野球肩が治らない人がやるべき【対処法3つ】

野球肩の痛みに対する対処法は、

- 投球フォームの見直し

- 正しいフォームの獲得

- ストレッチ

の3つです。

野球肩で考えられる原因は様々ですが、共通することとしては以下の2点です。

- 肩に負担のかかる投げ方をしている

- 肩や体幹の柔軟性が低く、肩に負担がかかっている

上記を踏まえて、以下の具体的な方法で対策してみましょう。

対処法1:投球フォームの見直し

投球フォームを見直す際は、投球動作を5つに分けて考えるとポイントを抑えやすいです。

投球動作を5つに分けると、以下のようになります。

- 片足が地面から離れるワインドアップ期

- 挙げた片足が地面に着き、腕が後ろへ回るコックアップ期

- 後ろに回った腕が前方に振り出され、ボールが指から離れる加速期

- 指からボールが離れた後の減速期

- 腕が完全に振り下ろされるまでのフォロースロー期

この中でも特に痛みが生じやすいのは、コックアップ期や加速期です。

肘の位置や体の開き具合によって、肩にかかる負担が強くなったり軽減されたりするので、フォームを確認して修正すべきなら修正しましょう。

- コックアップ期:肘の高さが下がりすぎ、あるいは上がりすぎ、体幹を開くのが早すぎる

- 加速期:肘の高さが下がりすぎている、体が左に傾きすぎている

鏡を見ながら、あるいは誰かに確認してもらって、上記のような問題がありそうなら修正していくことも必要かもしれません。

対処法2:正しい投球フォームを獲得する

コックアップ期や加速期に肩を痛めやすいのですが、この時大事なのが肘の高さです。

コックアップ期までの肘の高さは、肘-同じ側の肩-反対側の肩が一直線上にくるようにすることがポイントです。

また、振りかぶる際に腕を背中に引きすぎると、体の開きが過度になったり、反り過ぎてしまい左に傾いてしまう原因になります。

その場合は、最初の構えの姿勢を見直してみてください。

最初の構えであごが上がっていたり、手の位置が胸まできてしまっていると結果的に体が反りすぎる、開き過ぎてしまう原因となります。

あごは引き、手の位置はおへその少し下あたりに持ってくることを意識してみましょう。

対処法3:野球肩の痛みにおすすめストレッチ3選

フォームを見直しただけで、肩や体幹の柔軟性が変わっていなければ、肩への負担は大きいままです。

フォームの見直しをした上で、柔軟性も引き出すことが大事です。

ここでは野球肩の人にぜひ実践してほしいストレッチを3つ紹介します。

胸のストレッチ

- 肘を曲げ、肩の高さくらいで壁につける

- 腕を壁につけたまま、体を反対側へひねる

- そのまま20〜30秒キープする

胸の大胸筋のストレッチです。

ここが硬いと、肩を挙げたり後ろへ引くときに邪魔になるので、投球動作にも影響が出やすいです。

腕が壁から離れないように注意しつつ行いましょう。

肩のストレッチ

- ストレッチする側の肩を下にして横向きになる

- 腕は肩の高さまで持ってきて、肘は90度に曲げる

- 手のひらを地面に近づけるように動かす

- それ以上動かない位置で20〜30秒キープする

手のひらを地面に近づける時、肘が伸びたり曲がったりすると上手くストレッチできません。

肘は90度に保ったまま、真っ直ぐ地面に向かって動かすようにしましょう。

体幹のストレッチ

- 横向きになる

- 両手を合わせ、股関節と膝を90度に曲げて合わせる

- 足はそのままで、上側の腕を後ろへ引いていく

- 手の甲を背中側の床につけるようなイメージで体をひねる

- もう動かない位置で20〜30秒キープする

ポイントは、胸をしっかり開くことと背中からひねるイメージで行うことです。

また、足がつられて開くと上手くストレッチできないので、足は閉じたまま行いましょう。

そもそも野球肩とは?痛みの症状と治療法

野球肩とは文字通り、投球動作をすることで起こる肩の痛みのことを指します。

15〜16歳に多く発症し、投手と捕手に多く発生する障害です。

ただ、投球動作は肩だけではなく、体幹や股関節など全身を使って行う複雑な動作です。

肩の痛みは様々な要因が複雑に絡み合っていると冒頭で述べたのはこういった意味で、肩のストレッチや筋トレだけしていて治るような単純なものではないということです。

野球肩の痛み【5つのタイミング】をまずはチェック!

投球動作は、大きく分けると5つに分けて考えることができます。

- 片足が地面から離れるワインドアップ期

- 挙げた片足が地面に着き、腕が後ろへ回るコックアップ期

- 後ろに回った腕が前方に振り出され、ボールが指から離れる加速期

- 指からボールが離れた後の減速期

- 腕が完全に振り下ろされるまでのフォロースロー期

肩の痛みが上記の5つのどこで発生するのか、どの時期の動きに問題があるのかなど、5つの時期に分けて考えることで、痛みの原因をある程度絞ることができます。

野球肩の一般的な治療法

野球肩の一般的な治療法としては、基本的には投球動作を行わず、一定期間安静にする必要があります。

野球肩の原因は様々ですが、どの障害においても共通しているのはオーバーユース、いわゆる肩の使い過ぎが問題です。

安静期間の後、ストレッチや筋トレ、全身の動きを整えるためにリハビリを行っていく必要があります。

安静にせずに痛みがあるのに投げ続けると、肩の使い過ぎによる炎症や組織の損傷が中々完治しないので、痛みが長引いてしまう可能性が高いです。

野球肩が治るまでの期間は?

野球肩の原因と程度によって、治るまでの期間は大きく異なります。

違和感や重だるさ程度の軽傷の痛みでは、ある程度休息を取り、必要なストレッチなどを行うことで、数週間〜1ヶ月程度で良くなるケースが多いです。

しかし、ズキズキとした鋭い痛みが続き、痛みが徐々に強くなる、痛みで投げれなくなるなどの重度のケースでは、数ヶ月〜半年以上治らないケースもあります。

中には、手術が必要となる重症例もあるので要注意です。

今すぐ野球肩をどうにかしたい人へ|理学ボディのおすすめ

上記の方法で、フォームの見直しやストレッチを頑張っても痛みが治らないという方へ。

実際、自分でやるのは限界があり、思うように症状が改善しない人も多いのが現実です。

そんな時に頼って欲しいのが、わたしたち理学療法士のような体の痛みに本気で向き合う専門家です。

実際に当店にも

- 野球肩と言われて困っていた人

- 自分でストレッチをしても治らない人

が多く来られますが、多くの人が1〜3回程度の施術で改善していきます。

※当院の施術の特徴や3回以内で痛みの改善ができる秘訣も公開しています。

もちろんあなたも1〜3回以内に100%改善するとは言えません。

しかし、病院や整体に通ったり、自分でストレッチするよりは早く改善できる自信があります。

今すぐ痛みをどうにかしたい方はぜひ、スポーツ関連の痛みにも強い当院へ、お気軽にお問い合わせしていただければと思います。

投稿者プロフィール

- 【青山筋膜整体 理学BODY WEB編集長】理学療法士歴10年以上 総合病院⇨介護・予防分野⇨様々な経験を経て独立。臨床で得た知識をもとに、書籍の執筆・WEB発信・東京都の高齢福祉事業など分野問わず活動中。

木城先生

木城先生